Umar sedang menyelesaikan halaman terakhirnya membuat ringkasan pertumbuhan bisnis yang harus dia sampaikan kepada investor tahun ini. Hari ini Jumat, dan Senin minggu depan adalah hari libur nasional. Liburan panjang, dan sebentar lagi adalah Harbolnas atau hari belanja online nasional, sebuah hari raya fiktif untuk memberikan alasan orang belanja lebih banyak secara online — terinspirasi dari Black Friday di Amerika sana.

Sudut mata Umar menangkap iklan Harbolnas BukuLapuk tayang di salah satu layar lebar yang terpasang di ruangan besar itu. Dari sekitar empat puluhan orang di ruangan tersebut, beberapa menoleh ke layar untuk melihat iklan, sementara yang lain tidak terlalu peduli. Sedangkan di layar sebelahnya, ada grafik pengunjung yang masuk ke web BukuLapuk. Grafik terlihat menanjak naik seiring penayangan iklan.

Kantor BukuLapuk —perusahaan yang dipimpin Umar— tadinya hanya sebuah gudang yang disulap menjadi kantor dengan sekat minimalis. Walaupun dia pemimpin perusahaan, tapi Umar sendiri tidak merasa perlu punya ruangan khusus. Toh ada beberapa ruang rapat yang bisa dia pakai jika harus ketemu dengan tamu. Dia juga bisa bertemu di kedai kopi di sekitar kantor.

Tahun 2012 dulu, saat Harbolnas diperkenalkan, Umar sama sekali tidak tertarik. Dia kira, Harbolnas adalah Hari (Sepak) Bola Nasional.

Bzzzzttt bzzzttt.

Umar merasa ada yang bergetar halus kemudian ia langsung mencari sumber getaran. Ternyata mug pintar miliknya yang bergetar, letaknya di samping boks makan siang dari startup tempatnya berlangganan katering. Mug itu mengingatkan Umar untuk minum air putih.

Umar merasa agak konyol. Minum air putih saja harus diingatkan oleh gelas, katanya dalam hati.

Brrrttt. Brrttt.

Ada lagi yang bergetar. Kali ini layar jam pintarnya yang menyala dengan notifikasi:

[Meeting with Amir, Onogali Coffee in 10 mins]

Sumber: Pexels

“Hoi Mir, apa kabar?” Umar menyapa Amir yang sudah datang duluan. Amir duduk di meja pojok. Setelah perjumpaan Umar dulu dengan Ayah Amir, kedua lelaki ini berkenalan dan langsung akrab. Setiap kali Amir datang ke Jakarta, pasti dia menyempatkan bertemu dengan Umar.

“Baik, Mar. Kabar kamu bagaimana?” Amir bertanya balik.

“Lumayan sibuk sih. Apalagi sebentar lagi akhir tahun, harus ngebut selesaikan laporan. Daripada nanti awal tahun pusing, mending kelar semua minggu ini.”

“Bikin laporan? Lo bukannya kamu yang seharusnya dapat laporan ya dari anak buahmu yang banyak itu?” Amir mengernyitkan dahinya. Ia tak mengerti.

“Lumayan sibuk sih. Apalagi sebentar lagi akhir tahun, harus ngebut selesaikan laporan. Daripada nanti awal tahun pusing, mending kelar semua minggu ini.”

“Bikin laporan? Lo bukannya kamu yang seharusnya dapat laporan ya dari anak buahmu yang banyak itu?” Amir mengernyitkan dahinya. Ia tak mengerti.

“Ya enggak gitu juga, Mir. Aku kan punya investor yang tiap periode harus tahu perkembangan bisnisnya bagaimana. Enakan kamu ya, punya duit sendiri jadi enggak perlu laporan ke mana-mana,” kata Umar.

“Pasti ada enaknya dan enggak enaknya sih,” jawab Amir. “Kalau kamu enggak bikin laporan, bisa saja bisnismu enggak berkembang secepat ini lo. Bikin laporan artinya kamu harus memperhatikan angka setiap hari dan mengikuti perkembangan setiap saat. Dan, kamu bilang sendiri kan, data sekecil apa pun bisa dilihat. Inilah indahnya bisnis digital,” Amir melanjutkan.

“Pasti ada enaknya dan enggak enaknya sih,” jawab Amir. “Kalau kamu enggak bikin laporan, bisa saja bisnismu enggak berkembang secepat ini lo. Bikin laporan artinya kamu harus memperhatikan angka setiap hari dan mengikuti perkembangan setiap saat. Dan, kamu bilang sendiri kan, data sekecil apa pun bisa dilihat. Inilah indahnya bisnis digital,” Amir melanjutkan.

“Iya sih, hahaha…. Kadang kebanyakan informasi bikin bingung. PR standar pelaku bisnis digital sekarang sepertinya bukan lagi cari informasi tentang perilaku pelanggan. Tapi, bagaimana memilih informasi yang berguna, kemudian menentukan prioritas mana yang harus dilakukan, dan mana yang enggak perlu. Omong-omong, mal kamu tambah ramai dong, akhir tahun begini, Mir?”

“Lumayan sih. Sekarang semua tempat di mal sudah terisi. Pendapatan juga sudah mentok nih, enggak bisa naik lagi tapi bisa dijaga agar tetap di angka itu. Aku mau bikin mal lagi tahun depan; masih menunggu izin turun. Jadi, ya… aku lumayan nganggur kalau di kantor. Semua pekerjaan sudah ada staf yang mengerjakan. Makanya bisa sering-sering ketemu kamu, nih,” kata Amir.

“Kok enak hidupmu? Kalau aku belum bisa santai nih, dan mungkin sepertinya enggak bakal bisa. Tiap bulan harus dikejar growth minimal dua puluh persen. Kalaupun sedang liburan, selama masih ada gadget yang terhubung dengan internet, ya pasti selalu lihat kerjaan,” Umar bercerita.

“Ah, rumput tetangga selalu lebih hijau, Mar. Aku ketemu kamu mau belajar bisnis digital nih. Sepertinya aku tertarik jadi investor kecil-kecilan buat startup yang baru mulai. Tapi aku bingung cara menghitung bisnisnya bagaimana,” kata Amir.

“Aku paham sih, belum bisa ngomongin profit ketika menganalisis bisnis ini. Tapi ngeri saja nih lihat iklan-iklan Harbolnas bertebaran di televisi dan di media sosial. Semuanya gencar kasih diskon atau voucer belanja. Padahal aku yakin mereka jual rugi kalau voucer nya dipakai konsumen,” ia melanjutkan.

Sumber: Tookapic

Amir berhenti sejenak, menyeruput kopi yang barusan sampai di meja mereka, kemudian bicara lagi.

Pertanyaan paling sederhana sekaligus paling sulit: jika saya berinvestasi, kapan uang saya akan kembali?

“Apa sih sebenarnya Harbolnas ini? Hari kobol-kobol nasional? Startup bakar duit buat promosi, bagaimana menghitung kapan balik modalnya? Atau memang benaran enggak bakal balik modal?” lanjut Amir.

“Hahaha, Mir, Mir. Ini memang pertanyaan yang paling menghantui para investor, dan seharusnya memang bisa dijawab oleh para founder startup digital. Ingat enggak jam pintar yang aku kasih ke kamu kemaren, yang kamu sempat enggak percaya kalau harganya cuma Rp2 jutaan?”

“Ya, yang ini kan? Sekarang aku masih pakai,” kata Amir sembari mengangkat tangan kirinya, menunjukkan jam yang dia pakai. Tertera mereknya: Sebbel.

“Nah, kemarin perusahaannya nyaris bangkrut, lalu dibeli sama kompetitornya, Ngip Rit. Sekarang jam itu enggak diproduksi lagi lo,” jelas Umar.

“Nah, kemarin perusahaannya nyaris bangkrut, lalu dibeli sama kompetitornya, Ngip Rit. Sekarang jam itu enggak diproduksi lagi lo,” jelas Umar.

“Lo bukannya mau keluar seri baru lagi ya? Kan katamu penjualan jam dia mencapai angka ratusan ribu jam ke seluruh dunia? Kenapa perusahaannya justru diakuisisi? Apa hubungannya dengan pertanyaanku tadi sih, Mar?” Amir tambah penasaran.

“Jadi begini. Jam yang kamu pakai itu dijual dengan harga yang relatif mepet dengan harga produksinya. Padahal, tentunya biaya pemasaran mereka besar sekali. Kalau dihitung, total biaya pemasaran dibagi total konsumen pasti lebih gede dari margin jam itu. Ya mau selaris apapun, mereka bakal tekor juga kan, Mir.”

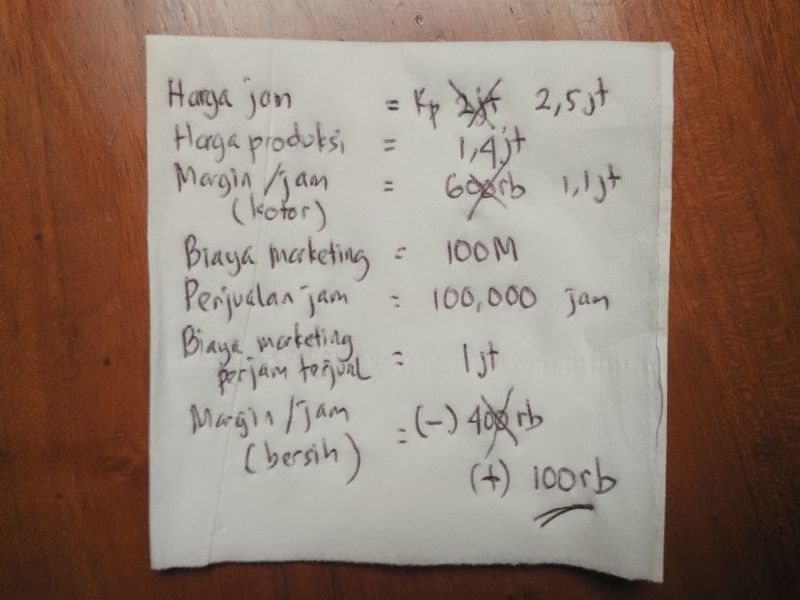

“Sebentar-sebentar. Misalnya ini aku yang punya perusahaan jam tangan Sebbel ini. Satu buah jam aku jual seharga Rp2 juta. Total biaya produksi, kemasan, dan logistik sekitar Rp1,4 juta. Artinya kan marginku adalah keuntungan per jam yang terjual itu Rp600 ribu. Dalam setahun aku jual seratus ribu buah jam. Berarti total marginku Rp60 miliar kan?”

“Ya, benar. Hanya saja, ternyata biaya pemasaran yang kamu keluarkan sebesar Rp100 miliar. Jadi total biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan tiap satu pembeli jam adalah Rp1 juta. Tekor kan?” jelas Umar.

“Ya, kalau itu aku bisa menghitungnya. Tapi pertanyaannya, kenapa harus mengeluarkan biaya sebesar itu? Kalau seandainya biaya pemasaran akan sebesar itu, ya… harga jam dinaikkan saja jadi Rp2,5 juta. Jadi, masih ada untung Rp100 ribu per jam, kan?” kata Amir sembari mengeluarkan pulpen dan mencoret-coret tisu di meja depan mereka.

Sumber: Medium Andy Fajar Handika

“Tuh kan, masih untung Rp100 ribu per jam. Enggak jadi rugi, kan!” seru Amir.

“Hehe, ya Mir. Andai saja hitungannya segampang itu. Tapi, kalau harga jual dinaikkan dari Rp2 juta menjadi Rp2,5 juta, belum tentu yang membeli masih seratus ribu orang, kan. Mungkin saja pembeli jadi berkurang separuh, padahal biaya pemasarannya tetap sama. Ujung-ujungnya, biaya yang dikeluarkan untuk menjual sebuah jam bukan Rp1 juta, tapi malah Rp2 juta. Sama saja, dengan biaya produksi yang sama, mereka akan rugi Rp900 ribu per jam,” Umar menjelaskan.

“Hehe, ya Mir. Andai saja hitungannya segampang itu. Tapi, kalau harga jual dinaikkan dari Rp2 juta menjadi Rp2,5 juta, belum tentu yang membeli masih seratus ribu orang, kan. Mungkin saja pembeli jadi berkurang separuh, padahal biaya pemasarannya tetap sama. Ujung-ujungnya, biaya yang dikeluarkan untuk menjual sebuah jam bukan Rp1 juta, tapi malah Rp2 juta. Sama saja, dengan biaya produksi yang sama, mereka akan rugi Rp900 ribu per jam,” Umar menjelaskan.

“Ya juga sih. Menurutmu, kenapa masalahnya sih? Kenapa mereka mau saja jual rugi per jam yang terjual sih Mar? Akhirnya jebol juga kan?” sambung Amir, semakin penasaran.

“Karena sebenarnya, Mir, biaya pemasaran yang mereka keluarkan ditujukan bukan hanya penjualan per jam, tetapi mengubah seseorang menjadi pelanggan. Istilahnya adalah CAC alias Customer Acquisition Cost.

“Karena sebenarnya, Mir, biaya pemasaran yang mereka keluarkan ditujukan bukan hanya penjualan per jam, tetapi mengubah seseorang menjadi pelanggan. Istilahnya adalah CAC alias Customer Acquisition Cost.

Pemasaran bukanlah tentang menjual produk kamu, namun bagaimana meraih konsumen baru.

Umar melanjutkan, “Niat perusahaan Sebbel ini mengeluarkan biaya sebesar itu bukan hanya untuk berjualan jam, tapi menciptakan user base atau komunitas pelanggan yang setia. Mereka berharap, setelah seseorang membeli jam sekali, dia bakal beli lagi setiap seri terbaru. Jangan lupa, di dalam jam itu juga ada aplikasi berbayar lo. Beberapa watch face atau tampilan jam itu harus kita beli.”

“Eh, maksudmu, yang sudah pernah beli jam, bakal beli jam lagi ya? Sebbel v.2 begitu maksudnya? Hmm.. benar juga sih. Kalau pelanggan sudah puas dengan produk ini, mereka akan beli seri barunya ya. Masuk akal,” kata Amir manggut-manggut.

“Iya. Jadi, ketika nanti si Sebbel v.2 keluar, harapannya pelanggan ini akan beli lagi. Pada saat pembelian kedua ini barulah perusahaan jam ambil untung.” jelas Umar.

“Iya. Jadi, ketika nanti si Sebbel v.2 keluar, harapannya pelanggan ini akan beli lagi. Pada saat pembelian kedua ini barulah perusahaan jam ambil untung.” jelas Umar.

“Oke, jadi Sebbel ini punya dua jenis revenue stream berarti kan ya. Dia dapat duit dari penjualan pertama, kedua dari penjualan aplikasi di dalam jam. Tapi dalam perjalanannya, mereka gagal berarti ya, Mar? Sampai akhirnya dijual perusahaannya,” tanya Amir.

“Nah itu dia masalahnya, Mir. Coba aku tanya kamu: berapa kali sih kamu beli jam tangan dalam setahun? Kalau aku enggak kasih jam ini, tahun ini kamu bakal beli jam enggak?” Umar balik bertanya.

“Nah itu dia masalahnya, Mir. Coba aku tanya kamu: berapa kali sih kamu beli jam tangan dalam setahun? Kalau aku enggak kasih jam ini, tahun ini kamu bakal beli jam enggak?” Umar balik bertanya.

“Enggak mesti setahun sekali ya. Seumur hidupku kayaknya baru beli jam tiga atau empat kali. Dan sebenernya aku sudah ingin jam Sebbel versi berikutnya. Sayangnya, Sebbel sudah tidak diproduksi.”

“Ya, disitulah masalahnya. Sebbel ini gagal menepati deadline produksi versi jam berikutnya. Dan dari sisi produk, kemungkinan pelanggan mereka untuk beli jam tangan lebih dari satu kali dalam waktu dekat juga sangat kecil. Itulah penyebab utama mereka akhirnya gagal. Ditambah lagi, sepertinya aplikasi di dalam jam enggak terlalu banyak deh, dan lebih banyak yang gratis juga.”

“Ya, disitulah masalahnya. Sebbel ini gagal menepati deadline produksi versi jam berikutnya. Dan dari sisi produk, kemungkinan pelanggan mereka untuk beli jam tangan lebih dari satu kali dalam waktu dekat juga sangat kecil. Itulah penyebab utama mereka akhirnya gagal. Ditambah lagi, sepertinya aplikasi di dalam jam enggak terlalu banyak deh, dan lebih banyak yang gratis juga.”

“Wah, serem juga ya, Mar. Apa perusahaanmu itu juga melakukan hal yang sama? Aku lihat juga tadi iklan BukuLapuk di TV, kasih gratis ongkos kirim (ongkir) sepertinya. Bukannya ongkir mahal ya, Mar? Kamu kasih subsidi dong? Pasang iklan di TV kan mahal, apa enggak cukup lewat iklan digital saja?” Amir bertanya bertubi-tubi.

“Waduh, sebentar sebentar…. Aku jawab satu per satu ya, Mir.” Umar lalu mengangkat cangkir sambil menyeruput kopinya, lalu meletakkannya kembali pelan-pelan.

Customer Acquisition Cost (CAC)

“Iya, benar, aku memang pasang iklan di TV. Kenapa enggak cuma lewat kanal digital? Karena tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan pelanggan baru yang sama sekali belum pernah dengar tentang BukuLapuk. Iklan lewat Facebook atau Google ya tetap jalan. Tapi rata-rata orang yang akses internet di Indonesia kan sudah kenal perusahaanku, Mir. Jadi memang kanal promosi yang baru tetap selalu dibutuhkan.” Umar menjelaskan dengan bangga. Cuping hidungnya kembang-kempis, alisnya naik turun.

“Hmm, kemarin aku baca artikel. Katanya, total belanja iklan TV Indonesia oleh bisnis digital sudah mencapai lebih dari Rp2,5 triliun tahun ini. Gila benar ya kalian jor-joran promosi. Kapan balik modalnya itu?”

“Begini, Mar. Coba lihat di seberang jalan sana. Ada warung jualan gorengan langganan anak-anak kantorku. Jualannya tahu isi, tempe goreng, dan bakwan. Harga produknya sama semua, Rp1.000 per buah,” kata Umar. Telunjuk mengarah ke sebuah warung di samping kantornya.

“Ya, aku lihat. Terus apa hubungannya sama iklan TV?” tanya Amir.

“Enggak ada. Pertanyaanmu tadi kan, kalau ‘bakar’ duit untuk promosi, kapan balik modalnya. Kita ambil contoh warung gorengan itu ya.”

“Enggak ada. Pertanyaanmu tadi kan, kalau ‘bakar’ duit untuk promosi, kapan balik modalnya. Kita ambil contoh warung gorengan itu ya.”

“Sembarangan saja kasih contoh. Yang ditanya bisnis digital, malah kasih contoh warung. Jaka sembung naik ojek, kagak nyambung, Jek!” sahut Amir, mukanya sepet.

“Mir, mir. Namanya bisnis ya sama saja. Digital atau konvensional kan medianya. Semuanya tetap harus balik modal. Dengarkan dulu orang ngomong.” jawab Umar.

“Mir, mir. Namanya bisnis ya sama saja. Digital atau konvensional kan medianya. Semuanya tetap harus balik modal. Dengarkan dulu orang ngomong.” jawab Umar.

“Ya, ya. Aku dengarkan deh.” kata Amir, tak punya pilihan lain.

“Jadi, harga gorengan itu Rp1.000 per buah. Tahu enggak yang dia lakukan saat pertama kali buka bisnis gorengan, Mir?” tanya Umar.

“Buka rolling door warungnya itu, lalu nyalain kompor?” jawab Amir.

“Jadi, harga gorengan itu Rp1.000 per buah. Tahu enggak yang dia lakukan saat pertama kali buka bisnis gorengan, Mir?” tanya Umar.

“Buka rolling door warungnya itu, lalu nyalain kompor?” jawab Amir.

“Hmm… Ya sih benar. Duh, maksudku yang berhubungan sama pertanyaan balik modal itu tadi. Jadi, yang mereka lakukan adalah bagi-bagi gorengan gratis ke kantor-kantor di sekitar sini. Kantorku termasuk yang pertama kali dapat gorengan gratis tuh.” jelas Umar.

“Lo enggak rugi bagi-bagi gratisan?” tanya Amir.

“Lo enggak rugi bagi-bagi gratisan?” tanya Amir.

Sumber: Makasih Dok

“Nah, yang menarik adalah dia tanya dulu, Mir, sama satpam di kantorku: ada berapa karyawan di dalam. Dijawab satpam, ada lima puluh orang termasuk satpam. Mamang gorengan ini lalu kasih seratus buah gorengan gratis. Tiap orang dijatah dua buah.”

“Lo emang semua orang makan gorengannya, Mar? Bukannya pasti ada yang enggak doyan gorengan ya? Apalagi yang lagi diet gitu.”

“Lo emang semua orang makan gorengannya, Mar? Bukannya pasti ada yang enggak doyan gorengan ya? Apalagi yang lagi diet gitu.”

“Betul! Kamu tahu istilah pemasaran yang bilang: separuh biaya promosi hanya membuang-buang uang? Masalahnya, kita enggak tahu separuh yang mana yang dimaksud. Ini berlaku juga dalam kasus gorengan. Enggak sampai separuh anak kantor yang makan sih. Tapi seratus biji gorengan itu ludes juga. Aku sendiri makan lima, hehe.” kata Umar.

Setengah dari biaya pemasaran terbuang sia-sia. Masalahnya, kamu tidak tahu paruh mana yang dimaksud.

“Wah, nggragas kowe! (wah, rakus kamu– Bahasa Jawa)” kata Amir.

“Nah kamu tahu enggak, dari lima puluh anak kantorku, ada sepuluh orang yang langsung jadi pelanggan warung gorengan itu. Sorenya mereka mampir beli gorengan, paling nggak lima biji per orang.”

“Nah kamu tahu enggak, dari lima puluh anak kantorku, ada sepuluh orang yang langsung jadi pelanggan warung gorengan itu. Sorenya mereka mampir beli gorengan, paling nggak lima biji per orang.”

“Wah, aku mengerti sekarang. Jadi si warung gorengan keluar biaya pemasaran sebesar Rp1.000 x 100 buah = Rp100.000, yang menghasilkan sepuluh pelanggan. Jadi, Customer Acquisition Cost adalah Rp10.000 per pelanggan ya, Mar?”

“Ya benar. Pertanyaanmu tadi sudah bisa dijawab belum? Kapan balik modalnya, Mir?”

“Ya benar. Pertanyaanmu tadi sudah bisa dijawab belum? Kapan balik modalnya, Mir?”

Retention dan Churn Rate

“Hmm, setiap pelanggan lalu beli lima buah gorengan. Misalnya, marginnya Rp500 per gorengan atau lima puluh persen dari harga gorengan. Jadi setiap kali beli gorengan, pelanggan bayar Rp1.000 x 5 buah = Rp5.000. Margin lima puluh persen, jadi Rp2.500 sekali beli.” Amir menghitung sambil coret-coret di tisu tadi.

“Kalau CAC tadi Rp10.000, berarti kan kalau untung Rp2.500, empat kali beli sudah balik modal kan ya, Mar? Wah, ya cuma empat hari sudah balik modal. Cerdas juga ya teknik pemasaran warung gorengan itu Mar!” Amir meneruskan hitungannya.

“Hahaha hitungan sederhananya sih begitu, Mir. Masalahnya, lagi-lagi enggak segampang itu. Dari sepuluh orang yang jadi pelanggan warung gorengan sehari setelah dapat gratisan promo, memangnya semuanya bakal balik lagi esok harinya? Harus dihitung lagi, Mir.” Umar merespons.

“Wah bener juga ya. Mungkin saja dari sepuluh pelanggan awal itu, hanya enam yang jadi pelanggan tetap. Itu saja enggak mungkin mereka tiap hari beli gorengan. Lalu bagaimana menghitungnya, Mar?”

“Nah, kamu bilang kan tadi, enggak semua pelanggan akan beli gorengan lagi setelah pembelian pertama kan. Berapa orang pelanggan yang masih tetap beli, dibagi dengan total pelanggan awal. Ini disebut dengan retention rate. Misalnya, kalau tadi ada enam orang yang jadi pelanggan tetap, berarti retention rate= 6/10 atau enam puluh persen,” jelas Umar.

“Kalau yang enggak balik lagi, disebut apa Mar?” sambung Amir.

“Nah, itu sering dihitung dengan istilah churn rate. Kebalikan dari retention rate, mengitungnya dengan cara membagi churning user atau pelanggan yang enggak balik lagi dengan total pelanggan awal. Di sini ketemu angka empat puluh persen.” lanjut Umar.

“Nah, itu sering dihitung dengan istilah churn rate. Kebalikan dari retention rate, mengitungnya dengan cara membagi churning user atau pelanggan yang enggak balik lagi dengan total pelanggan awal. Di sini ketemu angka empat puluh persen.” lanjut Umar.

Cohort

“Mar, misalnya sepuluh orang pertama tadi beli di hari Senin, dan hari Selasa hanya enam orang yang kembali beli, bisa saja kan empat orang sisanya beli gorengan lagi minggu depan? Bagaimana menghitungnya? Kan kita tidak bisa menyebut enam orang ini sebagai churning user?” tanya Amir.

“Itu dia. Memang akan berubah-ubah. Jadi, kita harus menentukan dulu timeframe menghitung retention ini. Misalnya, kita punya asumsi kalau pelanggan bakal paling sering beli gorengan seminggu sekali. Jadi kita buat timeframe dalam mingguan.” kata Umar.

“Oh, jadi, tiap minggu retention rate bakal berubah-ubah ya Mar?”

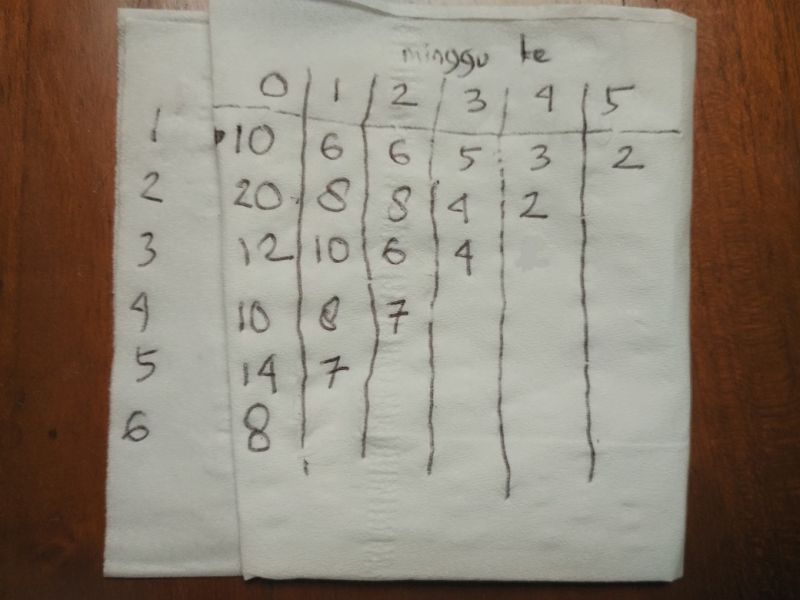

“Ya benar. Kita perlu menghitung di setiap minggunya, berapa konsumen yang beli gorengan lagi. Nah misalnya gini nih angkanya.” Kini giliran Umar yang mencoret-coret tisu di meja mereka.

“Ya benar. Kita perlu menghitung di setiap minggunya, berapa konsumen yang beli gorengan lagi. Nah misalnya gini nih angkanya.” Kini giliran Umar yang mencoret-coret tisu di meja mereka.

Sumber: Medium Andy Fajar Handika

“Ini apa, Mar? Hmm, sebentar. Maksudmu, sepuluh pelanggan awal itu dihitung minggu nol ya? Di minggu berikutnya, enam dari sepuluh pelanggan itu balik lagi. Minggu setelahnya enam orang, lalu lima orang, tiga orang, dan yang terakhir di minggu kelima tinggal sisa dua orang yang balik lagi. Gitu ya?” tanya Amir.

“Ya benar sekali. Jadi, tiap minggunya mamang gorengan harus menghitung berapa anak kantorku yang beli. Dari situ nantinya dapat data berapa lama balik modal promosi gratisan seratus gorengan itu tadi, Mir.” jelas Umar.

“Ya benar sekali. Jadi, tiap minggunya mamang gorengan harus menghitung berapa anak kantorku yang beli. Dari situ nantinya dapat data berapa lama balik modal promosi gratisan seratus gorengan itu tadi, Mir.” jelas Umar.

“Jadi, syarat mutlaknya adalah menghitung. Kita harus tahu dengan pasti kapan seorang pelanggan itu pertama kali beli produk kita ya? Dan setelah itu harus tahu juga, kapan saja tiap-tiap pelanggan itu beli?”

“Lagi-lagi benar. Ya anggap saja itu mamang gorengan memorinya super kuat, jadi enggak bakal lupa siapa yang datang dan kapan. Atau dia punya teknologi camera tracking dan face recognition di warung gorengannya.” kata Umar sambil tertawa.

“Lagi-lagi benar. Ya anggap saja itu mamang gorengan memorinya super kuat, jadi enggak bakal lupa siapa yang datang dan kapan. Atau dia punya teknologi camera tracking dan face recognition di warung gorengannya.” kata Umar sambil tertawa.

“Nah, terus aku baru kepikiran nih, kan dia kasih gratisan gorengan enggak cuma ke kantormu, Mar. Mungkin saja tiap minggu dia kasih promo gratisan itu ke kantor-kantor lain juga.” Amir menambahkan.

“Iya benar. Sebentar, ini aku tambahkan perhitungannya,” Umar menjawab sambil menuliskan beberapa angka-angka di tisu tadi, lalu menunjukkan hasil coretannya ke Amir.

“Iya benar. Sebentar, ini aku tambahkan perhitungannya,” Umar menjawab sambil menuliskan beberapa angka-angka di tisu tadi, lalu menunjukkan hasil coretannya ke Amir.

Sumber: Medium Andy Fajar Handika

“Misalnya tiap minggu mamang gorengan bagi-bagi gorengan gratis untuk dapat pelanggan baru. Minggu pertama sepuluh orang dari kantorku, minggu kedua dua puluh orang dari kantornya Belipagar di ujung sana itu, lalu minggu berikutnya dia promo ke Bhonneka dan dapat dua belas orang. Begitu seterusnya, setiap minggu dia dapat pelanggan baru. Kita bisa lihat kolom di bawah minggu nol, angka pelanggan baru yang didapat. Ke kanan bisa terlihat retention. Dan minggu berikutnya terlihat berapa banyak pelanggan yang bertahan,” Umar menjelaskan.

Umar melanjutkan penjelasannya, “Nah, tabel ini biasa disebut dengan Cohort. Dia menunjukkan seberapa bagus sebuah perusahaan. Idealnya, kolom nomor dua (minggu ke-0) yang isinya pelanggan baru itu angkanya naik terus, dan semakin ke kanan, angkanya enggak turun terlalu banyak dan pada akhirnya stabil di angka tertentu.”

“Garis ke kanan horisontal ini menunjukkan retention rate, ke bawah vertikal menunjukkan jumlah akuisisi pelanggan baru. Sementara, garis diagonal ditarik dari kiri bawah ke kanan atas menunjukkan jumlah pelanggan yang aktif tiap bulannya.” Umar terus mencerocos.

“Oke oke, balik lagi pertanyaannya: balik modalnya kapan?” Amir menyahut tidak sabar.

CAC Recovery

“Nah, kita tadi sudah punya asumsi kalau pelanggan beli gorengan siklusnya seminggu sekali, setiap beli sekitar lima gorengan. Artinya warung dapet untung Rp2.500. Untuk dapat satu pelanggan baru, warung gorengan mengeluarkan Rp10.000. Coba kita lihat di baris paling atas deh. Total CAC buat minggu pertama berarti Rp10.000 x 10 = Rp100.000. Artinya, untuk balik modal, berarti dibutuhkan pembelian sebanyak empat puluh kali. Ini dihitung dari Rp100.000 itu dibagi margin per pembelian, yaitu Rp2.500.” kata Umar.

“Wah, berarti tinggal ditambahkan semua ke kanan itu ya Mar? Hmm total 10+6+6+5+3+2 = 32. Lo, berarti belum balik modal ya setelah 5 minggu Mar?!” tanya Amir.

“Iya benar. Dari sini ketahuan kan, kalau duit yang dibakar-bakar buat promosi itu bakal semakin cepat baliknya, kalau pelanggan setia semakin banyak. Semakin bagus produk dan servis yang diberikan, ya semakin cepat balik modalnya. Misalnya semua anak kantorku yang jadi pelanggan baru mamang gorengan balik lagi. Angkanya kan jadi 10–10–10–10–10 tuh. Dijumlah total lima puluh. Di minggu keempat sudah balik modal kan?” jelas Umar.

“Wah, benar Mar. Aku paham sekarang. Jadi, angka-angka ini yang jadi barometer untuk menentukan kapan dan seberapa jauh bisa bakar duit ya?” tanya Amir.

“Salah satunya. Dari sini kan bisa ketahuan yang namanya Customer Lifetime Value (CLV), berapa margin yang bakal dihasilkan setiap pelanggan buat perusahaan. Dari sini juga bisa kelihatan sebagus apa produk kita bisa diterima oleh konsumen kita.”

“Salah satunya. Dari sini kan bisa ketahuan yang namanya Customer Lifetime Value (CLV), berapa margin yang bakal dihasilkan setiap pelanggan buat perusahaan. Dari sini juga bisa kelihatan sebagus apa produk kita bisa diterima oleh konsumen kita.”

“Wah, menghitungnya bagaimana, Mar? Tadi kita belum membahas, misalnya kalau orang yang beli gorengan itu bagi-bagi ke teman-temannya, lalu mereka jadi pelanggan warung gorengan. Bahkan enggak perlu repot promo bagi-bagi gorengan sudah laris kan?”

“Ya itu namanya virality. Nanti kapan-kapan kalau ketemu, kita bahas soal CLV yang tadi itu ya.” Umar sambil melihat jam tangannya.

“Ya itu namanya virality. Nanti kapan-kapan kalau ketemu, kita bahas soal CLV yang tadi itu ya.” Umar sambil melihat jam tangannya.

Matahari sudah terbenam. Jalanan semakin ramai. Umar dan Amir beranjak, bersalaman, dan kemudian saling berlalu pergi.

Epilog

Pertumbuhan bisnis, baik konvensional maupun digital, punya fondasi yang sama: mendapatkan pelanggan baru, dan mempertahankan pelanggan lama.

Bedanya, basis bisnis digital secara natural adalah data driven, sehingga segala keputusan yang diambil tidak hanya dari intuisi dan perkiraan, tapi dari fakta dan data yang ada.

(Artikel ini pertama kali dipublikasikan di Medium pribadi penulis. Isi di dalamnya telah disesuaikan dengan standar editorial Tech in Asia Indonesia; Diedit oleh Septa Mellina)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar